Ob wegen der Umwelt oder des Gewinns – viele Betriebe wollen Energie sparen und ihre Effizienz steigern. Wie Textilservicebetriebe dabei vorgehen können, erklären Prof. Dr. Magnus Schober, Leiter der Forschungsgruppe Wäscherei- und Reinigungstechnik am Labor für Energietechnik an der TH Nürnberg, und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Dipl.-Ing. (FH) Gottfried Hilburger.

Die Unternehmen der Wäscherei- und Textilreinigungsbranche sind

besonders von den Energiepreissteigerungen der letzten Monate betroffen. Auch wenn sich die Erdgaspreise in jüngster Zeit auf niedrigerem Niveau gegenüber den Höchstpreisen von Oktober 2023 stabilisiert haben, wird voraussichtlich zum Jahr 2025 mit der nächsten Erhöhung der CO2-Abgabe von 45 €/t CO2 auf 55 €/t CO2, auch eine Gaspreiserhöhung erwartet.

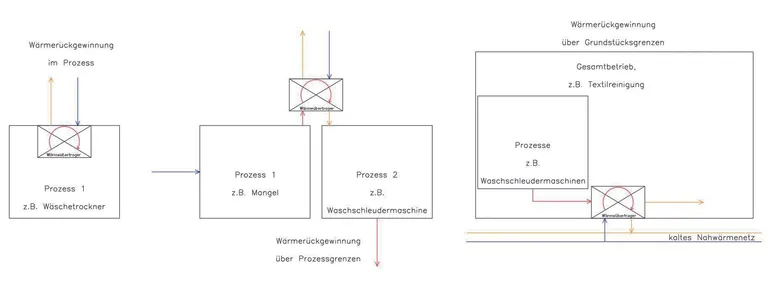

Aus diesem Anlass rückt die Effizienzsteigerung in Wäschereien und Textilreinigungsbetrieben, in Verbindung mit rationeller Energieanwendung in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Grundsätzlich sollte dabei die folgende Vorgehensweise angewendet werden (siehe auch Abbildung 1):

- Optimierung im Prozess

- Wärmerückgewinnung im Prozess

- Wärmerückgewinnung über Prozessgrenzen

- Potenziale zur Wärmeabgabe über Grundstücksgrenzen

1. Optimierung im Prozess

Die Optimierung im Prozess ist in der Regel kostengünstig, schnell umsetzbar und senkt unmittelbar den Energieeinsatz. Typische Maßnahmen sind die Anpassung von Solltemperaturen und Prozesszeiten, auch in Abhängigkeit von Warenart und Postengröße in Wasch- und Trockenprozessen.

Auch im Finish-Bereich sollten Temperatur und Zeit bzw. Mangelgeschwindigkeit geprüft und angepasst werden. Bei geringer Auslastung der Mangel kann eine Kombination aus reduzierter Muldentemperatur und Mangelgeschwindigkeit dazu führen, dass das Dampfdruckniveau für den ganzen Betrieb gesenkt werden kann. Das hat wiederum Einfluss auf die Kessel- und Leitungsverluste im ganzen Betrieb.

2. Wärmerückgewinnung im Prozess

Grundsätzlich sind in der Textilpflegebranche zwei Arten der Wärmerückgewinnung denkbar: die direkte Wärmerückgewinnung und die indirekte.

Die direkte, wiederholte Wärmenutzung in Prozessluft oder -wasser führt zu einer sehr effizienten Wärmerückgewinnung mit den geringsten Verlusten. Ein typisches Beispiel wäre hier der Umluftbetrieb in Wäschetrocknern. Einen Sonderfall stellt der Kontinuetrockner – ein Pilotprojekt – dar, bei dem die Zuluft eines Trockners aus der Abluft eines zweiten Trockners gewonnen wird und thermische Energie ohne Wärmeübertragerverluste bereitgestellt wird. Zusätzlich wird die Abwärme der Fortluft des letzten Moduls per Luft/Luft-Wärmetauscher an das erste Modul übertragen.

Die reine Wärmerückgewinnung ohne stoffliche Nutzung erfordert hingegen einen für den Prozess geeigneten Wärmeübertrager. Wärmeübertrager, die Effizienz, Dauerhaltbarkeit, Wartungsarmut und Wirtschaftlichkeit vereinen, sind am Markt kaum verfügbar. In den Betrieben finden sich oft Wärmeübertrager an Waschstraßen und Wäschetrocknern, die von den Herstellern und den Waschchemielieferanten angeboten werden.

Ein Problem kann ein Wärmeübertrager nicht lösen: Die Abwärme vieler Prozesse steht in Form von Abluft und Abwasser im Temperaturbereich zwischen 25 und 40 °C in großem Umfang zur Verfügung und kann nur zu einem geringen Anteil im Prozess weiter genutzt werden. Dem gegenüber steht ein hoher Bedarf von Wärme ab einem Temperaturniveau von 55 °C im Prozess. Der Einsatz einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe zur Anhebung der Temperatur auf ein nutzbares Niveau kann hier eine effiziente Lösung sein.

Klicktipp: Abwärmerechner online

Vom Bayerischen Landesamt für Umwelt gibt es einen Abwärmerechner, der Wäschereien und Textilreinigungen helfen kann. Für die praktische Anwendung hat Joachim Krause (DTV/Coburger Handtuch- und Mattenservice CHMS) einen Leitfaden entwickelt, am Beispiel der Berechnung des Abwärmepotenzials eines Trockners.

3. Wärmerückgewinnung über Prozessgrenzen

Wenn die Wärme nicht innerhalb der Prozessgrenzen genutzt werden kann, steht diese für andere Prozesse zur Verfügung. Eine Methode zur Ermittlung von Wärmeangebot und Wärmebedarf über Prozessgrenzen hinweg, ist die Pinchanalyse. Die Wärmequellen und -senken werden nach Temperaturniveau und thermischer Leistung eingeordnet. Das Verfahren kann um den Faktor Zeit erweitert werden. Eine fehlende zeitliche Überschneidung zwischen Betrieb von Wärmequelle und Wärmesenke entspricht dem Wärmespeicherbedarf z.B. Pufferspeicher oder Prozesswassertanks.

Die direkte Abwärmenutzung ist beispielsweise bei Mangeln nur begrenzt und mit sehr viel Aufwand möglich. Das erklärt, warum in diesem Bereich bislang trotz hoher Ablufttemperaturen selten Abwärme genutzt wird.

Die wenigen in der Praxis umgesetzten Beispiele von Wärmerückgewinnung an Mangeln sind deshalb Luft-Wasser-Wärmeübertrager, welche die vorhandene Abwärme der Abluft für andere Prozesse und die Gebäudeheizung in Form von erwärmten Heizungswasser nutzbar machen.

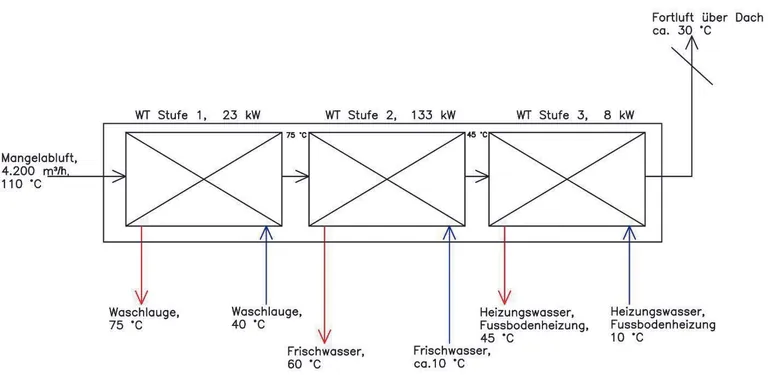

Ein gelungenes Beispiel für die Nutzung von Abwärme stellt der dreistufige Wärmeübertrager an der Mangel beim Coburger Handtuch- und Mattenservice CHMS in Coburg dar (siehe Abbildung 2).

In Stufe 1 wird die Mangelabluft von ca. 110 °C auf 75 °C abgekühlt, Waschlauge auf ca. 75 °C erwärmt bei einer Leistungsabgabe von ca. 25 kW.

In Stufe 2 wird die Abluft von ca. 75 °C auf ca. 45 °C abgekühlt und im Gegenstrom Frischwasser von ca. 10 °C auf 60 °C erwärmt. Die 3. Stufe dient der Gebäudebeheizung auf einem wasserseitigen Temperaturniveau von ca. 10 °C bis 45 °C. Dieses Temperaturniveau reicht für Fußbodenheizungen und die meisten Heizkörper aus.

Durch diese starke Abkühlung fällt Kondensat (ca. 700 m³/a) in der Abluft aus. Dieses Kondensat kann nach Aufbereitung für Waschprozesse eingesetzt werden und senkt den Trinkwasserbedarf.

Check: Lohnt sich Wärmerückgewinnung im Betrieb?

Die Leistungsfähigkeit des Wärmetauschers steht und fällt mit der Abnahme der Wärme auf jeder Stufe mit hoher Benutzungsdauer. Die Fußbodenheizung steht als Verbraucher nur in der Heizsaison zur Verfügung, die Erwärmung von Frischwasser und Lauge für die Waschprozesse steht nicht im direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem Mangelprozess. Beim morgendlichen Start des Waschprozesses steht noch keine Abwärme der Mangel zur Verfügung und am Abend wird noch gemangelt, aber die Abnahme durch die Waschprozesse ist bereits beendet. Es erhöht den Einspareffekt, wenn zur Wärmeverschiebung ausreichend dimensionierte Pufferspeicher eingeplant werden.

4. Wärmeübergabe über Grundstücksgrenzen

Mit dem Gesetz für Wärmeplanung und Dekarbonisierung der Wärmenetze vom Dezember 2023 existiert ein Fahrplan zur Umstellung der Gebäudebeheizung auf regenerative Energien und unvermeidbare Abwärme bis spätestens 2040 für den Standort Deutschland. Die Einbindung von Abwärmepotenzialen in ein kaltes Nahwärmenetz aus verschiedenen Quellen im städtischen Umfeld ist auch ein Forschungsthema der TH Nürnberg (Projekt Multisource, https://geo-multisource.de).