Kunden, die den Textilreiniger für den Schuldigen halten, weil später Flecken auf dem Sakko sind oder ein Knopf fehlt, gibt es viele. Damit Streitigkeiten erst gar nicht entstehen und die Beziehung zum Kunden nicht leidet, helfen einfache Regeln.

Warenschau ist das A und O

Solche Schlagzeilen treiben Textilreinigern den Schweiß auf die Stirn: Ein

Washingtoner Jurist verklagte die Besitzer einer Textilreinigung und Schneiderei auf horrenden Schadensersatz wegen „seelischer Qualen“, weil diese seine Beinkleider verlegt hatten. 54 Millionen Dollar forderte der Jurist für die verlorene Hose, berichtete „Focus Online“ im vergangenen Sommer.

Millionenforderungen werden Textilreiniger hierzulande jedoch wohl auch künftig nicht befürchten müssen. Die Situation: In Deutschland werden jährlich rund 300 Millionen Kleidungsstücke in Textilpflegebetrieben gereinigt. Nach Angaben der Europäischen Forschungsvereinigung Innovative Textilpflege (EFIT) werden nur in etwa 8.000 Reklamationsfällen pro Jahr vereidigte Sachverständige bestellt. Von allen überprüften Reklamationen waren laut EFIT 42 Prozent auf materialbedingte Ursachen zurückzuführen. Bei 39,7 Prozent stellten sich drei von vier Reklamationsfällen als Gebrauchsschäden heraus, die durch eine Pflegebehandlung erst deutlich sichtbar wurden. Hingegen sind nur 19,3 Prozent durch eine nicht sorgfältige Behandlung im Reinigungsbetrieb entstanden.

Um schon bei der Annahme von Kleidungsstücken unnötigen Stress und Auseinandersetzungen mit dem Kunden zu vermeiden, heißt das Zauberwort „Warenschau“. „Sie ist sehr wichtig. Der Textilreiniger muss feststellen, ob das Textilteil bei Abgabe in der Reinigung bereits schadhaft ist. Immerhin muss er im Zweifelsfall beweisen, dass der Schaden vorher schon vorgelegen hat“, sagt Jürgen Tagge von den Hohensteiner Instituten.

Die Warenschau hat verschiedene Funktionen: Zum einen findet der Textilreiniger so vorhandene Schäden. Zum anderen erkennt er Flecken und kann mit der Warenschau gleichzeitig die Vordetachur erledigen. Und der Reiniger kann anhand bestimmter Merkmale an den Textilien Schäden vermeiden, die während der Bearbeitung entstehen könnten. Beispiele: Pflegekennzeichen, Materialkennzeichnung, gefährlicher Tascheninhalt, empfindliche Knöpfe, Schnallen, Verschlüsse, Klettverschlüsse, Perlen, Strass oder Pigmentdrucke. „Ganz wichtig ist die Prüfung der Materialkennzeichnung und der Pflegekennzeichnung. Wenn Kennzeichen vom Hersteller falsch eingesetzt wurden, muss der Reiniger nicht haften. Verdachtskriterien gehen zu Lasten desjenigen, der unterliegt“, erklärt Tagge.

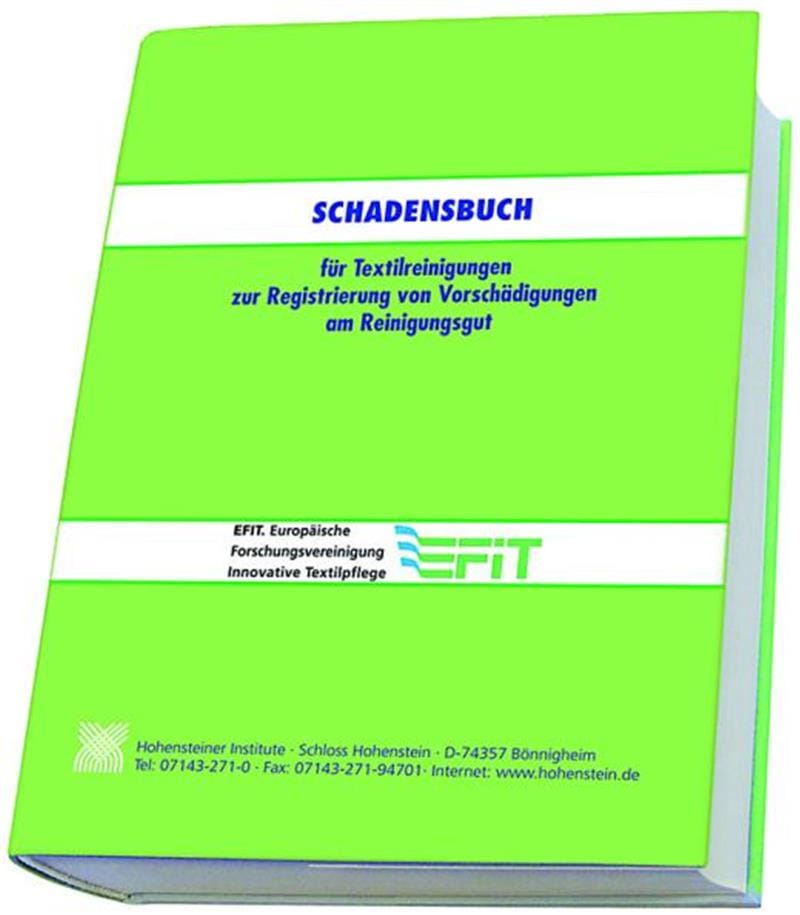

Um auf Nummer sicher zu gehen, rät Klaus-Dieter Wetzler, Meister und Sachverständiger für Textilreinigung: „Wegen eventueller Vorschäden bereits bei der Annahme alles vermerken, was auffällt. Am besten im Beisein des Kunden.“ Der Textilreiniger solle sich diesen Vermerk auch unterschreiben und schriftlich bestätigen lassen. Nach dem so genannten Hohensteiner Modell eignet sich dazu ein Schadenserfassungsbuch.

Findet ein Mitarbeiter einen Schaden, benennt er den Artikel mit einer Auftragsnummer, beschreibt den Schaden und versieht den Eintrag mit seiner Unterschrift. Möglichst sollte eine zweite Person den festgestellten Schaden bestätigen. Darauf weist die EFIT hin. Dieser zweite Zeuge wird idealerweise der Kunde sein, wenn er sein Kleidungsstück abgibt. Ist der Kunde in der Hektik des Tagesgeschäfts bereits gegangen, reicht als zweite Person auch ein Kollege des Reinigers.

Weil Pflegeempfehlungen in den Kleidungsstücken wahr sein müssen, reicht es grundsätzlich, sich an die Vorgaben der Hersteller zu halten. Deshalb die Empfehlung: Beachten Mitarbeiter von Reinigungen die Pflegekennzeichen, schützen sie sich und die Reinigung vor Schadensersatzansprüchen des Kunden.

Trotzdem machen viele Reiniger einen Garantiefall beim Konfektionär oder Hersteller geltend. „Für eine nicht sachgemäße Kennzeichnung kann aber der Reiniger nichts. Wenn diese falsch ist, dann ist es eine nicht offenkundige Beschaffenheit, ein verdeckter Mangel, den der Konfektionär zu vertreten hat“, erklärt Sachverständiger Wetzler. Das Problem allerdings bleibt: Hersteller oder Konfektionär sind nicht greifbar. Das kann nicht Sache des Reinigers sein. „Denn dann als Reiniger auf diese zurückzugreifen, entbehrt jeder Grundlage“, sagt Wetzler.

Die optische Prüfung bei der Abgabe bleibt das A und O: auf durchgescheuerte Stellen, genauso Schweißstellen. „Die können nicht in der Reinigung entstehen. Oder Mottenfraß – das sind oft so kleine Bissstellen, die können Sie allerdings nicht mit dem bloßen Auge erkennen“, sagt Tagge. „Das ist auch nicht zumutbar.“ Hier kommt der Gutachter ins Spiel, den beide, Reiniger und Kunde, allerdings noch vermeiden können, wenn der Reiniger eine gewisse Kulanz zeigt. „Denn er ist bei rechtlichen Streitigkeiten im Zweifel der Dumme, weil er der wirtschaftlich Stärkere ist und der Kunde der wirtschaftlich Schwächere“, schildert Tagge seine Erfahrungen. Wenn ein Gutachter eingeschaltet werden soll, dann sei es wichtig, dass dieser einvernehmlich bestellt werde. „Der Textilreiniger sollte nicht lospreschen und einen Gutachter beauftragen, weil er sonst riskiert, dass beim Rechtsstreit der Anwalt der Gegenseite mit einem Gegengutachten aufwartet, um das Gutachten des Reinigers zu entkräften. Und schließlich holt der Richter auch noch ein Obergutachten und so weiter.“Hat der Textilreiniger also einen Verdacht, sollte er diesen seinem Kunden gegenüber äußern und dann in Absprache mit dem Kunden einen Gutachter einschalten. Tagge: „Die Kosten des Gutachtens gehen zu Lasten desjenigen, der unterliegt.“ Trotzdem: Beide sollten vereinbaren, dass die Gutachterkosten derjenige trägt, der der Verursacher war.

Weil der Sachverständige mehr als eine Schiedsstelle kostet, wie Wetzler erklärt, wenden sich Privatkunden häufig zunächst an diese Stelle. Reinigern empfiehlt Wetzler allerdings: „Mit einem Sachverständigen hat man mehr Beweiskraft beim Kunden.“ Denn die Schiedsstelle gebe nur eine gutachterliche Empfehlung. Das sei kein Gutachten. „Die Schiedsstelle guckt das Kleidungsstück nur an und schickt zum Beispiel das Teil auch nicht ins Labor.“

Und wie sollten sich Textilreiniger verhalten, wenn der Kunde mit Klage vor Gericht droht? Wetzler: „Da muss man aufpassen. Denn wenn der Reiniger die Sache vorschnell in die Hand nimmt, dann wird es ein Privatgutachten. Reiniger, die allerdings wissen, dass sie auf jeden Fall im Recht sind und nichts für Schäden oder Flecken können, die können es auch auf einen Rechtsstreit ankommen lassen.“

Obwohl die Meinungen hier auseinandergehen, noch ein Tipp der EFIT zur Dokumentation von Schäden: Das Teil auf den Wareneingangstisch legen und mit Datums- und Zeitangabe fotografieren. Für den Richter sei das ein überzeugendes Argument seitens der Reinigung.Daniel Grosse