Wohl in nahezu jedem Textilpflegebetrieb sind schon mal schimmelige Textilien angekommen. Sei es direkt aus einem Privathaushalt oder zur Aufbereitung vor dem Verkauf. Aber was genau ist Schimmel? Wie erkennt man ihn? Wodurch wird er verursacht? Was ihn zum Wachsen bringt, wie er vermieden und behandelt werden kann, erläuterte ein Experte in einem Webinar des DTB.

Schimmelbelastungen an Textilien tauchen immer wieder auf.

Da schimmelbelastete Textilien nun bekanntlich nicht nur zu üblen Gerüchen führen, sondern auch ein Gesundheitsrisiko darstellen können, sollten sie tunlichst vermieden werden. Auch ist nicht außer Acht zu lassen, dass Schimmel grundsätzlich die Qualität von textilen Produkten negativ beeinflusst.

Um jedoch wirksame Vermeidungsstrategien aufzuzeigen, ist es zunächst wichtig, Grundlegendes über Schimmel zu wissen, sagt Experte Dr. Dirk von Czarnowski.

Er ist Chemiker, seit mehr als 30 Jahren in der Bekleidungs- und Schuhindustrie beratend unterwegs und beschäftigt sich u. a. mit dem Thema Schimmel in der Produktion bzw. beim Transport der Waren.

Schimmel zeigt sich oft als ein farbiger Belag, schwarz, blau oder grün.

Schimmel wächst im Verborgenen

Spricht man von Schimmel, so ist bereits etwas sichtbar. Es hat also an der Oberfläche schon ein Wachstum stattgefunden. Bevor er jedoch sichtbar wird, sind schon Mikro-Organismen, die Schimmelpilze, und die von ihnen produzierten feinen Sporen vorhanden. Zur Bildung und Ausbreitung (die Sporen können sich grundsätzlich über große Distanzen über die Luft verbreiten) eines Schimmelpilzbefalls sind geeignete Lebensbedingungen erforderlich.

Schimmelpilze brauchen Kohlenstoff, Stickstoff und Feuchtigkeit zum Leben und Wachsen. Förderlich zum Wachsen sind ebenso organische Moleküle wie beispielsweise Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Daher finden sich Schimmel auch vielfach an Lebensmitteln. Dort, wie z. B. beim Käse, sind sie sogar teilweise gewünscht. Schimmelpilze sind also grundsätzlich ein natürlicher Teil unserer Umwelt. Sie sind auch in Innenräumen vorhanden, sollten dort jedoch vermieden werden, da sie sich von dort leicht auf andere Materialien, wie z. B. Textilien, übertragen können, was nicht gewünscht ist.

Wie lässt sich Schimmelbefall in Textilien nachweisen?

Ist der Schimmel schon sichtbar, ist es recht einfach. Sucht man jedoch nach Schimmelpilzen oder Sporen in Textilien, so ist dies über die Anfärbung mit bestimmten Chemikalien möglich.

Eine definierte Stofffläche wird dazu in einer verdünnten Chemikalie eingeweicht und die Schimmelpilze oder Sporen dabei quasi aus der Textilie gewaschen. Nach einer definierten Zeit wird der Stoff vorsichtig herausgenommen und am Rand ausgedrückt. Die Flüssigkeit wird dann mit einem Färbereagenz versetzt. Die Sporen und Schimmelpilzzellen verfärben sich dadurch und können bei mikroskopischer Betrachtung nachgewiesen werden.

Wie entsteht Schimmel?

Die Luftfeuchtigkeit hat den höchsten Einfluss auf das Wachsen und Vermehren von Schimmel. Eine Luftfeuchtigkeit von > 65 Prozent reicht schon für das Verbreiten von Schimmel, erläutert von Czarnowski. Temperaturen über 25 °C fördern es noch weiter.

Um Schimmel jedoch wirklich zu verstehen, muss man erst die Wachstumsphase verstehen. Denn Schimmelpilze durchlaufen einen typischen Lebenszyklus.

- Zunächst gibt es eine sogenannte Anlauf- oder Entwicklungsphase. In dieser Phase keimen die Schimmelpilzsporen. Dazu sind die entsprechenden Bedingungen, wie ausreichend Feuchtigkeit, eine gewisse Temperatur und ein geeigneter Nährboden erforderlich.

- Darauf folgt die Zuwachsphase. Der Schimmel beginnt zu "blühen", denn nach der Keimung bilden sich Pilzfäden, die sich auf der Oberfläche ausbreiten. In dieser Phase bildet sich auch der typisch muffige Geruch.

- Verschlechtern sich die Wachstumsbedingungen, so tritt die stationäre Phase ein und es werden keine neuen Zellen mehr gebildet. Das Wachstum hat also seinen Zenit erreicht.

- Daraufhin tritt die letzte Phase, die Absterbephase, ein. Wie der Name schon vermuten lässt, gehen die Zellen kaputt. Es sind nur noch Überreste vorhanden.

Welche Materialien fördern das Schimmelwachstum?

Betrachtet man textile Faserstoffe, so bietet nicht jeder Rohstoff die gleichen Voraussetzungen zum Schimmelwachstum. Je mehr Feuchtigkeit ein Material aufnehmen kann, dass besser sind grundsätzlich die Bedingungen. Bei einem Feuchtigkeitsgehalt von < 10 Prozent besteht ein geringes Risiko, bei 10 bis 18 Prozent Feuchtigkeit ein mittleres und darüber hinaus ein hohes Risiko, dass die Textilie schimmelt. Artikel aus Baumwolle

und Wolle sind also eher betroffen als welche aus Polyamid.

Interessant ist auch der Hinweis des Experten, dass der Naturklebstoff Latex (Kautschuk) ideale Nährstoffe für ein Schimmelwachstum bietet. Vorsicht also bei Artikeln mit derartigen Klebeverbindungen. Latex muss, so der Referent, entsprechend vorbehandelt werden, um Schimmelwachstum nicht zu unterstützen.

Was kann Schimmel verursachen?

Grundsätzlich sollten Bedingungen geschaffen werden, dass Schimmel nicht wachsen kann. Dazu können Chemikalien genutzt werden. Die Liste der zulässigen wird jedoch immer kürzer. Folglich ist es wichtig, bestimmte Faktoren zu kontrollieren, die Schimmel verursachen können. Dazu zählt die Luftfeuchtigkeit (≤ 65 Prozent) im Innenbereich, die Materialfeuchtigkeit, das sogenannte Nährangebot und auch in dem Zusammenhang die Prozesse.

1. Luftfeuchtigkeit

Das bedeutet, dass u. a. die Innenraumluft bestenfalls ständig überprüft werden sollte. Die Luftfeuchtigkeit spielt dabei, wie schon mehrfach erwähnt, die wichtigste Rolle, steht jedoch im Zusammenhang mit der Temperatur. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto mehr spielt die Höhe der Temperatur eine Rolle. Feucht und warm bietet die besten Bedingungen zum Schimmelwachstum. Ist die Luftfeuchtigkeit niedrig, gibt es in der Regel kein Problem bei höheren Temperaturen.

2. Restfeuchte

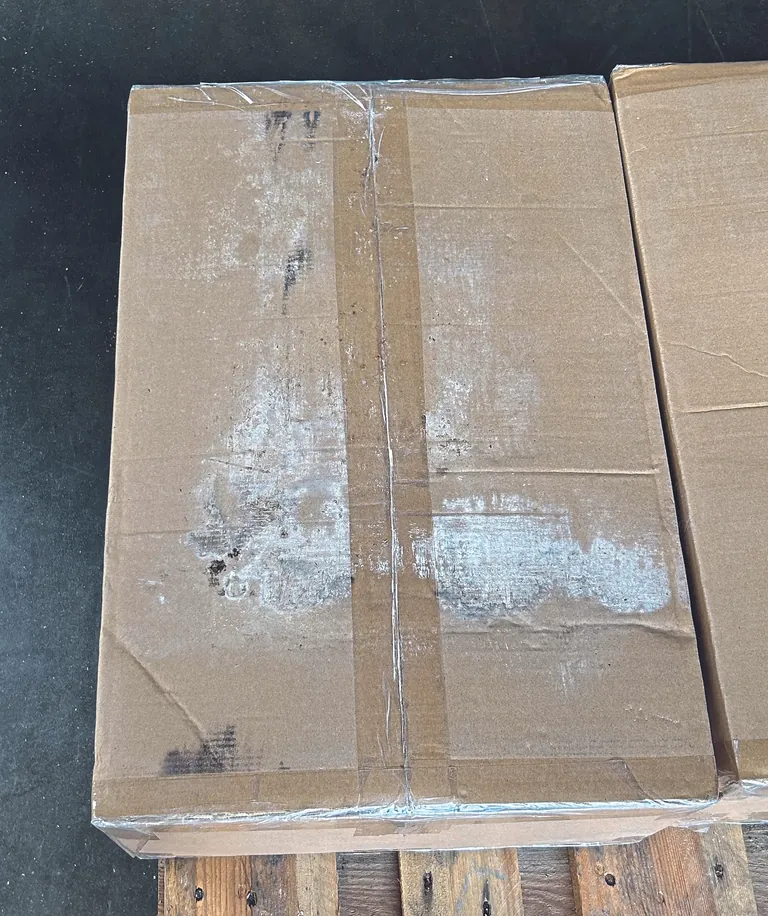

Dass die Materialfeuchte sowie die Restfeuchte nach der Bearbeitung ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, liegt auf der Hand. Dass allerdings auch Verpackungen, wie Kartons und Papiereinleger oder Holzpaletten unter gewissen Bedingungen kritisch sein können, daran wird häufig nicht gedacht.

Dies generiert vielfach ein großes Problem in den Textilfabriken, berichtet der Referent. Noch unbelastete Textilien werden in leicht feuchte Kartons verpackt. Der Karton bietet dann einen guten Nährboden für das Schimmelwachstum. Nicht selten werden auch Teile alter, feuchter Kartons als Schlitzschutz verwendet, was zu Problemen führen kann.

3. Hangtags und Container

Selbst Hangtags aus Papier können kritisch sein, Holzpaletten den Nährboden von Schimmelpilzen darstellen oder undichte Container zu dem unerwünschten Schimmelwachstum führen. Ist der Kontakt von gelagerter Ware zur Wand zu gering (< 1,5 m) oder haben die Kartonagen direkten Bodenkontakt, so kann auch dies zu einer ungewollten Feuchtigkeitsaufnahme der Textilien und zu Schimmelbildung führen.

4. Transport und Lagerung

Weiter berichtet von Czarnowski, dass auch die Wege innerhalb der Produktion durchaus kritisch sein können. Nicht selten erfolgt in den typischen Fertigungsländern innerhalb der Produktion auch ein Transport über den Hof. Gerade in der Regensaison bzw. in Ländern mit grundsätzlich hoher Luftfeuchtigkeit keine gute Idee.

Von Czarnowski spricht vom sogenannten Housekeeping innerhalb der Fabrik, dem eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Das Wichtigste ist natürlich, dass das Gebäude von außen und innen schimmelfrei ist und der Transport sowie die Lagerung der Ware unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Auch gewisse Hygieneregeln sind einzuhalten. Alles muss sauber und trocken sein, aber beispielsweise darf auch nicht am Arbeitsplatz gegessen werden. Denn Kohlenhydrate, Fette und Proteine sind förderlich für das Schimmelwachstum.

5. Kondenswasser

Das Reinigen von Arbeitsgerätschaften gehört selbstverständlich ebenfalls dazu. Auch die Auswirkungen von Kondenswasser werden häufig unterschätzt.

Derartig ausgeprägte Probleme wie in der Produktion in Südost-Asien entstehen in deutschen Produktionen und auch in Textilpflegebetrieben eher nicht, sagt von Czarnowski. Aber dennoch ist es auch für Textilpflegebetriebe nicht von Nachteil, eine gewisse Sensibilität in Bezug auf die Umgebungsbedingungen und die Produktionsabläufe in Bezug auf das "Schimmelproblem" zu haben.

Wie bereiten Textilreiniger Textilien mit Schimmelbefall auf?

In erster Linie sind die Textilpflegebetriebe jedoch dafür da, durch Schimmel verunreinigte Textilien wieder zu säubern. Folgende Möglichkeiten wurden dargestellt. Dabei ist es jedoch sehr wichtig zu beachten, dass immer eine Einzelbetrachtung erfolgen muss, welches Verfahren Sinn macht und zielführend ist. Die anzuwendende Verfahrensweise steht in direkter Abhängigkeit zur Art und Intensität des Schimmelbefalles und ebenso den Eigenschaften der befallenen Textilien (Material, Färbung, Zutaten, etc.).

Wäsche

Grundsätzlich kann durch spezielle Waschverfahren, wie einer desinfizierenden Wäsche nach dem RKI-Verfahren, eine

Schimmelbeseitigung erzielt werden. Wie bereits erwähnt, ist die Anwendung und Wirksamkeit jedoch von diversen Faktoren abhängig. Ein besonders wichtiger Punkt ist, dass nicht alle Textilien, insbesondere "normale" Kleidung/modische Artikel, den Anforderungen einer solchen Wäsche standhalten. Farbveränderungen und Korrosion können die negative Folge einer desinfizierenden Wäsche sein.

Trockenreinigung

Als einen schonenderen Weg zur Beseitigung von offensichtlichem Schimmelbefall nennt von Czarnowski die chemische Reinigung. Hierbei werden die textilen Materialien relativ schonend behandelt, was in bestimmten Fällen (materialabhängig) eine Alternative zu den unterschiedlichen Waschverfahren darstellen kann.

Ozonisieren

Ozon ist ein instabiles Gas und ein starkes Oxidationsmittel. Es kann als natürliches Desinfektionsmittel bezeichnet werden und eignet sich oft recht gut zur Behandlung von mit Schimmel befallenen Textilien. Schimmelpilze und -sporen können durch eine Ozonbehandlung abgetötet werden, da die Zellwände durch das Gas zerstört werden. Auch können durch eine Behandlung mit Ozon Gerüche, wie der Modergeruch von Schimmel, aber ebenso auch Gerüche verursacht durch Feuer, Rauch, etc. neutralisiert werden. Die professionelle Ozonbehandlung setzt spezielle Gerätschaften voraus, mit denen eine schonende und umweltfreundliche Schimmelentfernung bei Textilien möglich ist.

Dr. Dirk von Czarnowski ist promovierter Chemiker mit Schwerpunkten in der analytischen Chemie und Umwelt. Er ist Gründer und Inhaber der VC Global GmbH (Germany) sowie der VC Global Ltd. mit Sitz in Hong Kong. Ferner repräsentiert er die taiwanesische Brington Group in Europa. Diese ist seit über 50 Jahren bekannnt für innovative und nachhaltige Materialien bzw. Produkte in der Textil- und Schuhindustrie.